ふと気がつくと、季節はすっかり秋、ひとりで街を歩いていると、吹く風も孤独に感じます。晩秋というやつですね。そういえば、誰かの小説で、『晩秋』という作品があったけど、あれは誰の作品だったかしら。シュティフター?彼が書いたのは『晩夏』だ。堀辰雄・・・も『晩夏』という短篇は書いているけれど、『晩秋』は書いていない。だれだっけ。北園克衛の詩のタイトルだったかな。うーん、なんだっけ。忘れた。などということを考えながら、そっと散歩をしました。

そして家に帰って北園克衛の詩集を読み返したら、『晩秋』という作品はありませんでしたが、彼の詩はやはりとんでもなくかっこよかった。北園さんの一番好きな詩は前に引用しているので、今度はヴェルレーヌを大好きな詩を引用してみましょう。

鈍い角度の天上から

月光の鉛の色が降っていた。

とんがり屋根のてっぺんから

もくもくと黒いけむりが切れ切れに

5の字の形に立っていた。

空は灰色に曇ってた。北風が

チェロの音色で泣いていた。

遠いところで寒がりの内気な牝猫が

泣いていた、妙にひ弱な声立てて。

僕はと言えば、歩いてた。

ガス灯の青い炎のまばたきが見おろす下を

大プラトンを、フィディアスを、

サラミナを、マラソンを夢想しながら。ヴェルレーヌ『パリ・スケッチ』

自転車で走っているときに見える風景と、散歩をしているときに見える風景って、どうしてあんなにも異なるのだろう。

維新後に駿府で悠々自適の隠居生活を送っていた徳川最後の将軍慶喜くんが、自転車にはまっていたと何かで読んだのを思い出し、どのような自転車に乗っていたのか気になったので調べてみたところ、「日本自転車史研究会」なるサイトを発見しました。文明開化の後に日本に入ってきた自転車の歴史やらギャラリーやらを見ることができて、とても面白い。

このサイト内で記事を書いている大津氏は、慶喜くんが乗っていたのはアメリカ製のオーディナリー型自転車ではないかと推測しています。世界で初めて自転車世界一周を行ったアメリカ人のトーマス・スティーブンスが東海道を走るのを、当時静岡に住んでいた慶喜くんが観ていたはず、というのがその根拠なのですが、うーん、19世紀の終りに日本の東海道をオーディナリ自転車で走るアメリカ人、そしてそれを観ている没落した最後の将軍。なんだか素敵な情景だ。

ちなみに、トーマス君とその自転車はこんなかんじ。この自転車、現代から見ると形が少々滑稽に見えるので、あまり速度が出ないように思えますが、実はなかなか早いのです。あるレースでは、このオーディナリ自転車で1.6キロを2分31秒で走ったという記録もあるそうです。1時間で約38キロ。ぼくの自転車よりもぜんぜん早い。

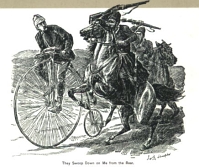

オーディナリ自転車、通称だるま自転車で世界一周をしてしまったトーマス君は、その時にHarper's Magazineに送った旅行の記録をもとに『Around the World on a Bicycle』という旅行記を出版しています。テキストの前半部はProject Gutenbergでも公開もされているのですが、USのAmazonで中身を少しみてみたら、挿絵が素晴らし過ぎて、ぜひとも本を手に入れたくなりました。裏表紙なんて、だるま自転車に乗ったトーマスくんが騎馬隊に教われているのですよ、これは一冊手元に置いておくしかないでしょう。

それにしても、今の自転車とは比較にならないほど乗り心地が悪かったであろうダルマ自転車で世界一周をしてしまったスティーブンス君のことを思うと、サドルがどうだとか、ハンドルがどうだとか、フレームの素材がどうだとか、自転車の重さがどうだとか、あの女をどうやって落とそうだとか、ぐだぐだ言っている自分が、ただの甘えん坊のように感じてしまいます。とりあえず、自転車で世界一周をするまでは、自転車に関して偉そうなことを言うのは控えましょう。何に乗るか、ではなく、どう乗るか、にこだわる自転車乗りでありたいと思います。