四時半起床、二度寝、五時半起床、六時朝食。七時二十分、常念小屋を出る。

雨が降っていたらこのまま一ノ沢まで降りる予定だったが、大方の予想を裏切り、太陽の照りつけるような晴れでもなく、雲が一面に立ちこめているような曇りでもない、とても良い天気になった。本日は蝶ヶ岳まで縦走し、そのまま三股へ降りる。

昨日登った常念岳を再び登る。今日はザックを背負っている分、昨日よりも大変。こんな岩山を登ったり。

常念岳から蝶ヶ岳へ続く稜線は、相変わらずガスで先が見えない。距離感がいまいちつかめないまま、出発。

岩だらけの常念岳を降りると、いきなり森が現れた。山岳気分から山のお仕事気分に切り替えて、森の中を歩く。戌井さんは中上建治気分だったけれど、ぼくは中国の田舎に転校してきた都会の子供のような気分。内倉君は優作気分。

途中、真っ白な毛が地面に散乱しているのを発見。動物の毛だと思うが、一体何の動物だろう?少し離れたところに肋骨が残っていて、それから推測するに結構な大きさの動物だと思うのだけど、完全に白骨化しているので正体は判別できない。多分、鹿かなんかだと思うけれど、少しだけ怖かった。

蝶ヶ岳の少し手前の蝶槍に到着。360度見渡す限りの大パノラマ。

強引にパノラマ写真にしてみました。クリックすると拡大します。

以前にも同様のことを描いたけれど、このような雄大な展望を前にすると、ぼくがここに到着する以前からこの景色がここに存在していたという事実と、ぼくがここを去ったあとにもこの景色がここに存在し続けるという事実を、不思議に感じる。こうやって写真を整理しながら日記を描いている今この瞬間も、あの場所からはあの展望が広がっているはずで、誰からがそこに到達する限り、展望は景色として認識され続ける。

保坂和志氏の『世界を肯定する哲学』に冒頭に、次のような一節がある。

宇宙は人間という"知的な"生命を得て、はじめて宇宙自身について語られる可能性を得ることができた。人間のような生命が、宇宙のどこにも生まれてなかったら、宇宙は何百億年という時間をかけて、ただただ生成し滅んでいったということになる。

「語られる可能性」という意味を、ぼくはまったく理解できていないのだろうけれど、自分なりにそのことを考えてみたりする。物質的な意味での世界(宇宙)は、人間が存在しなかれば語られることはなかった。生物が存在しなければ、認識されることすらなかった。ただ在り、ただ在りつづける。生成し、消滅し続ける。世界(宇宙)には、未だ語られることのない、認識のされることのない、観察のされることのない景色が多く存在する。というよりは、そうされない景色のほうが多いはずだ。そのような景色はぼくの存在に関係なく、在り続ける。生命の存在に関係なく、在り続ける。そのような景色は・・(以下、混乱)

蝶ヶ岳フュッテでカレーうどんを食べて、後は下山するのみ。現在十二時。

帰り道はびっくりするぐらいの悪路。振り返ると、常念岳がぼくたちを見下ろしている。

コースタイムはだいたい以下の通り。

常念小屋 --(1:00)-- 常念岳 --(3:40)-- 蝶ヶ岳 --(1:30)-- まめうち平 --(0:50)-- 力水 --(0:15)-- 三股登山口

帰りに温泉に寄って疲れを癒す。帰宅後、ふらふらしてすぐに寝た。一泊二日程度の登山でもこれほどの衝撃なのだから、本格的に登山を始めたら気が狂うかも、ぼく。

今回の登山で学んだこと。

- 山小屋に泊まるときは、ひとりは辛い。やはり友達と泊まるべき

- 山岳会の方々は、皆さんとても良い人だけど、ちょっと濃い

- 山で果物を食べると美味しい

- 山でゆで卵を食べると美味しい

- 山には女の子がいない

- ストックはあったほうが良い

- ワインを持っていっても飲まない

- ちゃんとした地図を持っていったほうがよい。雑誌の切り抜きだけだとストレスがたまる

などなど

次はいつ行こう。登山。

深夜二時に東京を出て、朝六時過ぎに一ノ沢登山口到着。天気は曇り、時々晴れ。山登りに最適な天候。

一ノ沢から常念岳へ続く登山道は、沢あり滝あり雪渓あり、歩いていてとても楽しかった。もちろん死ぬほど疲れたけど。

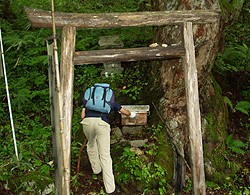

山ノ神でお祈りをして

沢で一休みして

初めての雪渓体験

水場で一休み

コースタイムはだいたい以下の通り。

一ノ沢登山口 --(0:20)-- 山ノ神 --(1:00)-- 王滝ベンチ --(2:00)--(一部登山道が途切れて雪渓に)-- 高巻き道 --(0:30)-- 最後の水場 --(0:40)-- 常念小屋

実は王滝ベンチや高巻き道がどこだったのかいまいちよくわかっていない。だから、アバウトなコースタイムだと思ってください。

常念小屋でビールを飲んで、一時間ほど眠って常念岳へ。何度かのフェイントの後、頂上へ。

コースタイムはだいたい以下の通り。

常念小屋 --(1:00)-- 常念岳 --(0:45)-- 常念小屋

標高2800mの頂上からの展望は、まさしく絶景。槍ケ岳が遠方よりぼくたちを誘う。

頂上から蝶ヶ岳に稜線が続くが、ガスが視界を遮る。明日、晴れたらこの稜線を歩くことになる。お願いだから晴れてくれ。

六時夕食。生ビールを飲んで今日の疲れを癒す。昨日ほとんど寝ていないために、八時を過ぎたぐらいで目を開けていることができず、八時半就寝。満月なのに、星は出ず。

明日は登山。深夜に東京を発つので、今日は早く眠らなくちゃなどと思いつつ、ついつい雑誌や本やWebを見たり。

雑誌「エンタクシー」第二号を購入。大竹伸朗氏の『ネオン星』というエッセイが素晴らしい。宇和島の大竹氏の家の近くにある高野長英の隠れ家跡の石碑、その石碑の道を挟んだ向こう側にある「ジャングル」というカラオケランド、ある雨の晩、大竹氏はそのカラオケランドのネオンの色が石碑の表面で踊っているのを発見する。大竹氏は思う。「確かに高野長英という名の日本人天才蘭学者がココにいて息をし生活をしていた」。その彼が、必死の思いで書いた「夢物語」のために幕府に追われ、155年前にこの「ジャングル」の前にやってきた。「『ジャングル』・・・この曲がりくねった時空間因果は一体何だ」。ほんの六ページほどの短いエッセイだけど、これだけでもこの雑誌を買う価値があると思う。読んでいたら、その文章の展開に松山巌の『闇のなかの石』を思い出した。この『ネオン星』に感じるところがある人は、おそらく『闇のなかの石』にも何かを見つけることが出来ると思う。

Salon.comで『千と千尋の神隠し(Spirited Away)』が取り上げられている。宮崎駿の作品は、登場人物の感情を表情の変化であらわすのではなく、画面の色調を駆使して情景を描くのがすごい!みたいなことが書かれているのだけど、そりゃあなた、アメリカのアニメの不自然な表情描写と比べたら、千尋の表情もimpassiveに見えるかもしれないけどねえ。

華倫変著『高速回線は光うさぎの夢を見るか?』を読む。知らなかったのだけど、華倫変氏は今年の三月に心不全といういかにも怪しい死因で亡くなったそうだ。おそらく最後の短編集になったであろう本書に収められている作品は、すべてがとんでもなく素晴らしい。それだけに、若すぎる死が悲しすぎる。「私は眠る、日々眠る」という書き出しで始まる『忘れる』という作品は、とにかく眠り、そして忘れていく女の子の話。とにかく眠る。そして忘れる。「記憶なんてなんの役にも立たないから、それでいいのかもしれないと、真昼の太陽を見て思う」。この作品の素晴らしさを伝えるには、実際に読んでもらうしかないのだけど、最後のページの指を噛む女の子の表情が、たまらなく悲しくて、たまらなく美しい。女の子は言う。「どんなにいろんなことをわすれてしまっても、いくらすべて消えてしまっても、せつないと思う気持ちだけは、忘れないのだと思うと涙が出た」。

夜、明日の登山の準備をして、洗濯をして、掃除をしていたらあっという間に深夜になってしまった。午前一時、家を出て待ち合わせ場所へ。