ブラック・ジャックのピノコみたいなお話。しかも実話。

■Boy 'pregnant' with twin brother(from BBC)

以下拙訳。

少年、双子の弟を身ごもる

腹痛で病院に収容された七歳の少年は、実は双子の弟を「妊娠」していた

カザフスタンにあるチムケント小児科医院の医師たちは、当初ムーラット・ザナイダロフ少年の病状を、嚢腫によるものと考えていた。

しかしいざ手術をしてみると、ザナイダロフ君の体内から発見されたのは、死亡した彼の双子の兄弟だった。

胎児は腫瘍化してはいたものの、髪の毛や爪、骨などの存在が認められた。

医師がBBCに語ったところによると、腫瘍はムーラット少年の双子の兄弟の遺骸だという。

すでに生命反応はなかったが、少年の血液中の養分を吸収しており、そのまま発見されずに体内に残っていた場合、ムーラット少年の生命を脅かす可能性もあったという。

現在、腫瘍の摘出は無事に終了している。

胎児は、母親の子宮にいる時点で、ムーラット少年の体内に入り込んだと思われる。

医師たちは、二人の胎児は本来シャム双生児になるはずだったのではないだろうかと考えている。

ある外科医はBritish newspaperに次のように語った。「最初に我々は、少年の臓器が黒い髪の毛に覆われた巨大で硬質なこぶのようなものによって圧迫されていることに気付いた」

「彼の体内を洗浄したところ、その内部に、彼自身の双子の兄弟がいることが判明した。ムーラット少年はシャム双生児だったのに、誰もそのことに気づかなかったのだ」

「母親の妊娠時に何らかの変異が起こり、そのために胎児はムーラット少年の体内で身体が成長したのではないだろうか」

チムケント小児科医院のチーフ外科医であるヴァレンティナ・ヴォストリコヴァ氏は、新聞の取材に対して「実に驚くべきことだ。七年もの間、双子の兄弟は少年の内部で寄生虫のように生きていたのだから」と話した。

病院の医師はBBCに対して、この現象を説明することは不可能であり、母親の栄養不良などの多くの要素が、様々な役割を果たした結果だと思う、と述べた。

「日本の漫画『ブラック・ジャック』に同様のストーリーが云々」というコメントは、当然のごとくありません。っていうかさー、生命ってすごいね。意志なんてありようもないのに、それでも兄弟の血液から養分を吸収して生きようとするんだもんね。

昨日はカミュの『異邦人』を読んだのですが、あまりの面白さにびっくり。高校生ぐらいで先生に騙されてこの小説を読んだ人ってたくさんいると思うのですが、当時全然面白いと思わなかった人、今改めて読んで見たら面白いかもよ。っていうかそんな小説たくさんあるんだろーなー。

休日って、本当に素晴らしい。

古本屋さんのただで持ってけコーナーで、1992年7月のSWITCHを発見しました。特集『ウィリアム・バロウズ[異境にて]』。へへ。もうけ。

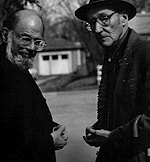

表紙を飾るギンズバーグとバロウズの写真、よく見るとふたりとも禅定印を結んでいて、とてもかわいい写真です。この雑誌が出版された時、お二人はもちろんご健在でしたが、ちょうどカウントダウンが始まった頃ですね。

特集は、バロウズの家にギンズバーグが遊びに行くというものなのですが、ギンズバーグ君がバロウズ君の家に入ると、さすがスーパーじじいです、ちょうどインディアンのシャーマンを呼んで、変な儀式やっているところでした。次の日に、その儀式のことなどを足掛りとして、ギンズバーグ君がバロウズ君をインタビューするのですが、その内容は儀式のことから映画『裸のランチ』のこと、最近読んでいる本のこととか、影響を受けた作家と作品、などに様々に言及していて、とても面白かったです。

ギンズバーグ「うーん・・・ウィルスっていったい何だ?」

バロウズ「うん、先ず第一に、特定の環境だけで生存できる細胞の寄生菌だ。」

ギンズバーグ「細胞の中に入っていく寄生菌。それじゃ、どういう風に、ウィルスという言葉を君は使っているの?」

バロウズ「ウイルスは、自ら自らを複写する。だが、文字通り、『言葉のための言葉』を複写するのみだ。ウイルスが複写するのは、ウイルス自体のイメージ、すなわち『言葉のための言葉』を複写するんだ。」

その特集とは別に、ノーマン・メイラーの短中編『売春婦の亡霊についての聖話』が掲載されていて、今まで彼の作品は一冊も読んだことがなかったのですが、この短編はとても面白かった。先日Salon.comにノーマン・メイラーの新作が紹介されていていて、新作と言っても過去の作品や批評、エッセイなどを未発表のものも含めて集成したものなのですが、この記事を読んでちょうど彼のことが気になっていたところで、バロウズもギンズバーグとの会話の中で、ノーマン・メイラーの作品を褒めていたことだし、良い機会なので彼の作品をまとめて読んでみようと思います。今の時代だからこそ『なぜぼくらはヴェトナムへ行くのか?』などを読んでみよう。

他にもティモシー・リアリーやポール・ボウルズに関する文章とか、ロバート・クーヴァーの『女中の臀』の書評とか、なんだか時代を感じさせる内容が盛りだくさんで、池澤夏樹さんがヴォネガットとバースとピンチョンのことを書いているエッセイなども掲載されていて、八十年代のアメリカ文学ブームの最後の晩餐を目撃したような気持ちになりました。今ではなかなかないですよね、こんな特集。

そんな感じで、ただでもらった本なのに相当楽しませていただいたのですが、その中で一番びびったのが田口賢司さんという方で、どうも小説家らしいのですが、この方の書いた文章がすごすぎて、ここ数年に読んだ文章の中でも相当衝撃を受けました。

自分にとってもっともチャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく。文学とか、小説とか、そういった「ライティング」へのアプローチはそうやってはじまり、いまも続いている。ほかにたいそうな目的はない。たったそれだけ。うまくいっているような気もする。ぜんぜんだめ、っていうかんじもある。

だけど、チャーミングな方向はまちがっていないような気がする。耳の奥のほうで、ぼくはそう判断する。そこでは、ライ・クーダーのスライド・ギターやフラーコ・ヒメネスのアコーディオンや、トム・ウェイツのしゃがれ声が響きわたっている。なによりもぼくが、そんな耳の奥の住人たちの音楽を信頼している。心の底から愛してる。文学とか小説とかいったものへのアプローチは、彼らなしにはありえない。ほんのこれっぽちだって、ない。意味をなさない、といってもいい。ほくのなかでは、音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している。

愛とか悪とか、しあわせとかいじわるとか、すべて音楽から学んだ。もちろんいまも学んでいる。「ライティング」はその整理と編集のようなもの。ときどきややこしい気持ちにさせられるけれど、「ライティング」ってたのしいな、と思う。

このアコースティックなマシーンは、そんなしあわせをめいっぱいアンプリフィケイションしてくれそうな気がする。耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ。

すごくないですか、この文章。「チャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく」ですよ。「耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ」ってなんですか。「音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している」って。癒着かよ!っと突っ込みいれたくなります。80年代がまだ抜け切れていない、微妙な時代だったのですね、92年。

それでは、コンピュータのキーボードをたたくのにもタイヤードなので、チャーミングなうんこをして、ビューティフルにおやすみなさい。