古本屋さんのただで持ってけコーナーで、1992年7月のSWITCHを発見しました。特集『ウィリアム・バロウズ[異境にて]』。へへ。もうけ。

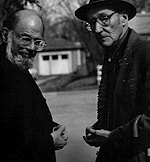

表紙を飾るギンズバーグとバロウズの写真、よく見るとふたりとも禅定印を結んでいて、とてもかわいい写真です。この雑誌が出版された時、お二人はもちろんご健在でしたが、ちょうどカウントダウンが始まった頃ですね。

特集は、バロウズの家にギンズバーグが遊びに行くというものなのですが、ギンズバーグ君がバロウズ君の家に入ると、さすがスーパーじじいです、ちょうどインディアンのシャーマンを呼んで、変な儀式やっているところでした。次の日に、その儀式のことなどを足掛りとして、ギンズバーグ君がバロウズ君をインタビューするのですが、その内容は儀式のことから映画『裸のランチ』のこと、最近読んでいる本のこととか、影響を受けた作家と作品、などに様々に言及していて、とても面白かったです。

ギンズバーグ「うーん・・・ウィルスっていったい何だ?」

バロウズ「うん、先ず第一に、特定の環境だけで生存できる細胞の寄生菌だ。」

ギンズバーグ「細胞の中に入っていく寄生菌。それじゃ、どういう風に、ウィルスという言葉を君は使っているの?」

バロウズ「ウイルスは、自ら自らを複写する。だが、文字通り、『言葉のための言葉』を複写するのみだ。ウイルスが複写するのは、ウイルス自体のイメージ、すなわち『言葉のための言葉』を複写するんだ。」

その特集とは別に、ノーマン・メイラーの短中編『売春婦の亡霊についての聖話』が掲載されていて、今まで彼の作品は一冊も読んだことがなかったのですが、この短編はとても面白かった。先日Salon.comにノーマン・メイラーの新作が紹介されていていて、新作と言っても過去の作品や批評、エッセイなどを未発表のものも含めて集成したものなのですが、この記事を読んでちょうど彼のことが気になっていたところで、バロウズもギンズバーグとの会話の中で、ノーマン・メイラーの作品を褒めていたことだし、良い機会なので彼の作品をまとめて読んでみようと思います。今の時代だからこそ『なぜぼくらはヴェトナムへ行くのか?』などを読んでみよう。

他にもティモシー・リアリーやポール・ボウルズに関する文章とか、ロバート・クーヴァーの『女中の臀』の書評とか、なんだか時代を感じさせる内容が盛りだくさんで、池澤夏樹さんがヴォネガットとバースとピンチョンのことを書いているエッセイなども掲載されていて、八十年代のアメリカ文学ブームの最後の晩餐を目撃したような気持ちになりました。今ではなかなかないですよね、こんな特集。

そんな感じで、ただでもらった本なのに相当楽しませていただいたのですが、その中で一番びびったのが田口賢司さんという方で、どうも小説家らしいのですが、この方の書いた文章がすごすぎて、ここ数年に読んだ文章の中でも相当衝撃を受けました。

自分にとってもっともチャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく。文学とか、小説とか、そういった「ライティング」へのアプローチはそうやってはじまり、いまも続いている。ほかにたいそうな目的はない。たったそれだけ。うまくいっているような気もする。ぜんぜんだめ、っていうかんじもある。

だけど、チャーミングな方向はまちがっていないような気がする。耳の奥のほうで、ぼくはそう判断する。そこでは、ライ・クーダーのスライド・ギターやフラーコ・ヒメネスのアコーディオンや、トム・ウェイツのしゃがれ声が響きわたっている。なによりもぼくが、そんな耳の奥の住人たちの音楽を信頼している。心の底から愛してる。文学とか小説とかいったものへのアプローチは、彼らなしにはありえない。ほんのこれっぽちだって、ない。意味をなさない、といってもいい。ほくのなかでは、音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している。

愛とか悪とか、しあわせとかいじわるとか、すべて音楽から学んだ。もちろんいまも学んでいる。「ライティング」はその整理と編集のようなもの。ときどきややこしい気持ちにさせられるけれど、「ライティング」ってたのしいな、と思う。

このアコースティックなマシーンは、そんなしあわせをめいっぱいアンプリフィケイションしてくれそうな気がする。耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ。

すごくないですか、この文章。「チャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく」ですよ。「耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ」ってなんですか。「音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している」って。癒着かよ!っと突っ込みいれたくなります。80年代がまだ抜け切れていない、微妙な時代だったのですね、92年。

それでは、コンピュータのキーボードをたたくのにもタイヤードなので、チャーミングなうんこをして、ビューティフルにおやすみなさい。

今年に入ってから旅行に行っていません。

お金がないので海外旅行は無理ですが、来月ぐらいにどっか国内旅行に行こうかしらと画策しております。どこが良いだろう。沖縄か、島根か、熊本か、とか考えているのですけど。

でも自転車も欲しいしなー。黄色くてかわいいやつ。洋服も欲しいしなー。最近、春だからかオシャレモード入ってきちゃって。でも、海外にも行きたいから貯金しないとなー。欲しい本も三百冊ぐらいたまってるしー。うーん、どうしたら良いのかわからなくなってきた。

海外だったら中国に行きたいのです、今、無性に。今はお金的にもサーズ的にも行けないけど。サーズが落ち着く頃にはお金たまってるかな。

『小さな中国のお針子』を観ました。

1971年の中国。医者を親に持つ二人の少年が、文化大革命の嵐に巻き込まれ、チベットとの国境境の村へと「再教育」のために送り込まれます。それまでの生活とは正反対の、屈辱的で過酷な労働を強いられ、労働階級の生活を送ることになるのですが、そこで彼らは仕立屋の孫娘である美しいお針子と出会います。彼らは、彼女を無知から救うために、当時の中国ではご法度だった外国小説(フロベール、ユーゴー、トルストイ、ディケンズ、ロマン・ロラン、デュマ、ルソー、そしてバルザックなどなど)を読み聞かせます。(もっと詳しいストーリーを知りたい方は、公式サイトをごらんください)

お話自体は普通に面白かったし、映像も美しかったし、役者さんたちもとても上手で、映画としてはなかなか良い映画だったと思うのですが、なぜか釈然としない気持ちが残るのは、何となく映画全体に漂う嘘臭さ(というと言葉が悪いですが)、例えばマーが初めてバルザックを読んで世界観が変わったシーンとかが、なぜか心に響かなかったからかももしれません。小説を読んで世界が変わるということは、小説が好きな人であれば誰もが一度は経験することだと思うし、中国の知的階級に育ったマーが、バルザックを読んで世界観を変えてしまうというのも、言葉にすると理解できるのですが、映画を観ていて思ったのは、うっそっくっせーということで、同様にラストのシーン(これは物語に関係するので詳しくは言えないのですが)にも、おいおいとつっこみを入れたくなりました。ぼくが意地悪なのかしら。

ぼくの大好きな映画評論家の川本三郎さんがパンフレットの冒頭で紹介文を書いていて、それを読むと「この映画は、リアリズムというより、どちらかといえば寓話的な作り方をしている」と書いています。そう、寓話的な物語として考えれば、この映画はとても素晴らしい映画だと思うし、ステレオタイプな「都会の若者と村の少女」像も、「進歩的な西洋文明と保守的なアジア文明」像も受け入れることが出来るのですが、ぼくはただ単に心を落ち着かせてくれる映画を観たかったわけではなくて、かと言ってカルチュラル・スタディーズ系の馬鹿学者が喜ぶような映画を観たかったわけでもなくて、文化大革命の時代と、文明から取り残された村と、禁じられた西洋文学というテーマから、もっと刺激的な映画を想像していたわけであります。少なくとも、西洋の「個人」という概念を、たやすく受け入れる田舎の少女(あ、言っちゃった)を観たかったわけではないのね。

だいたい、この映画、皆さん誤解しているかもしれませんが、フランス映画なんですよ。そこがまた、ね。

などとちょいと批判的なことを書いてしまいましたが、実は相当楽しんでしまいました。二時間あっという間で、くそつまんねーとかは全く思わなかったし、普通に面白い映画でしたよ。この手の映画が好きな方には、とてもお勧めです。

この映画を観た人の感想を聞きたい。ぼくのまわりで、誰か観た人いないかしら。