鉄割の雑記はあまりにも主観的なものばかりなので、ひとりぐらい客観的に内情を書いてくれる人はいないだろうかと思い、藤井君に稽古場日誌をお願いしたのですが、稽古がない時はとても溌剌と素敵な文章を書き連ねているにもかかわらず、稽古が始まると急に文字数が減り、文章の覇気もなくなるのが個人的にはとても面白くて気に入っております。やはり彼も鉄割であったか、などと再確認と満足しつつ、今後もその調子でよろしくお願いします。

今月号の『東京人』は「大江戸八百八町を歩く」という特集でして、これは買わねばなるまいと迷わず購入いたしました。今年は日本的な文化とは距離をおこうなどと生意気なことを考えていたのですが、やっぱ江戸って最高ね。すべての記事がおもしろすぎて、やっぱりぼくは日本が大好きと再確認しちゃいました。えへ。日本大好き。とくに感動したのが、町田康氏の「すっとこどっこい道中記」で、テレビの時代劇の雰囲気を求めて東京を歩くという、8pほどの短い記事の6pが写真と絵で、文章は2pほどしかないのですが、本当にすばらしかった。書き出しがね、

パソコンやケータイを持ち歩くのではなく、矢立や煙管を持って歩きたい。靴はいて歩くのではなく雪駄ちゃらちゃらいわして色街を流して歩きたい。スターバックスではなくて水茶屋で休息したい。キャバクラではなく廓で遊びたい。

ってかんじなのですけど、面白すぎて何度も読み返しました。ぼく、多分、町田康氏の文章をまともに読むのって生まれて初めてかも。こんなに素敵な方でしたのね。だれか本貸して。

あと、落語の舞台となった場所を紹介してくれる記事とかもあって、文章は死ぬほどつまらなかったのですが、落語のお話がとても良くて、丁度前日に『チェーホフ 短篇と手紙』を読んでやたらと感動してしまったということもあるのですけど、落語って面白いかも。今までさほど興味が無かったのですが、ある意味ミニマリズムでしょ、落語って。チェーホフの短編と、落語と、続けて読んでみたい気がしております。だれか本貸して。

それからねえ、個人的にとても良かったのが北原亞以子さんと森まゆみさんの「貧乏も、洒落で乗り切る江戸っ子気質」という対談で、全然期待しないで読んだらこれまたとても面白かった。「宵越しの銭は持たない」は貧乏人の負け惜しみとか、牛肉が結構食われていたこととか。多摩で降った雨水が濾過されて谷中の井戸に出てくるのに、二百年かかるんですって!ですから、いま谷中の井戸で汲む水は、江戸時代の水なんですよ。あとね、江戸っこは粋だから商売は現金掛け値なしだったのですが、維新のあとに薩摩藩のおいどんたちが江戸にやってきて、すげー値切ったんだって。それでしょうがないから掛け値をするようになると、その店には江戸っ子が来なくなってつぶれてしまったり、どんどん江戸っ子の粋が失われて行ったんですって。それから、めちゃくちゃ気になったのが、森まゆみさんが「最近、江戸の女性の旅行記が続いて出ましたよね」という発言で、なにそれ、読みたい!なんという本か書いていなかったのですけど、有名な本なのかしら。ちょっと調べてみよう。

そんな風に江戸の空気を勝手に感じていたら、いてもたってもいられなくなってしまい、杉浦日向子さんの『江戸アルキ帖』を買ってきました。これ、ちゃこさんが読んだと言っていたのを聞いて、以前から読みたい読みたいとも思っていたのですが、期待を裏切らず素晴らしい本でした。家で夜中に読んでいたら、なんとなく切ない気分になってきて、せっかく東京に住んでいるのにぼくはほとんどの町を歩いていないということが急に悲しくなってしまいました。江戸の空気は東京のどこにいっても味わおうと思えば味わえるのですから、家でゲームなんかやっている場合ではありません。プレステ2叩き壊して、日々お散歩を心がけるように、いえ、心がけるなんて意気込みはいりません。ただ、気の向くままに歩きたい。

江戸の地図を買って、小石川あたりから出発して浅草ぐらいまで、蕎麦でも食いつつ歩いてみましょう。粋な江戸っ子になることを夢見ながら。

年始というものは、今年は良い年でありますようになどとお祈りをする希望に満ちた時期だと思うのですが、なぜかわたくしは頭をぱっくりと割ってしまいまして、さらに目の回りは内出血でパンダのように真赤に縁取られており、そのような状態で日々はゲームをして過ごし、家を出ることもなく、一日に少々の米を食らい、人と話すこともないような生活を送っていると、今年に対して早くも絶望を感じながらもほんの些細なことに希望を見つけようとし、下手な希望は後に余計に辛くなると頭では解りつつも、それでもまだ世俗に対して幾許かの執着を捨て切れず、町に出れば良いことがあるのやもしれぬなどと思って町を出たら汚い外人とぶさいくな日本人女性がディープキスをしておりました。それでこれは今年は駄目だとあきらめがつくかと言えばそんなこともなく、やはりまだもしかしたら何かしらの幸福に巡り合えるかも知れないなどと阿呆な希望を持ち続けている次第でございます。

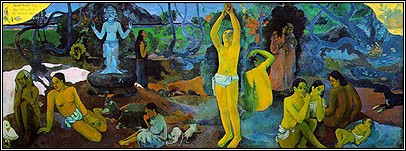

で、ゴーギャンのこの絵ですが

絵自体は大好きなのですが、タイトルが良くない。タイトル、「我々はどこから来たのか?我々は何者なのか?我々はどこへ行くのか?(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?)」というのですけど。

それで、古本屋に行ったらアイスキュロスの『縛られたプロメーテウス』が売っていて、眠れない夜に良いかしらと思って買ってちょいと読んでみたところ面白すぎて読みが止まらず、読了してみればこれは全能の神ゼウスに刃向かってけちょんけちょんにされてしまう男の話でありまして、今この時期にこんな本に巡り合うとうことは、そうか、ぼくは神様に刃向かわなくてはいけないのかと、軽はずみな決心をいたしました。

そんなわけで、ことしのぼくの目標は、神様に勝つことです。どんなバチを与えられても決してくじけません。かかってこい、神。ぶっとばしてやる。

レイトショーのみの上映なので、観に行くのをやめようかと思っていたのですが、あるお友達がとても面白かったといっていたので、どうしても観たくなってしまい、トッド・ソロンズ監督の『ストーリーテリング』を観てきました。

まわりの意見などを聞くと、『ハピネス』のほうが好きという方が多いのですが、ぼくは圧倒的に『ストーリーテリング』のほうが面白かったです。観る前に友達とお酒を飲んでいて、気持ちの良い感じで映画館に行ったのですが、オープニングでうつらうつらとしてしまい、それがとても気持ち良く、本編に入ったときにはちゃんと目を覚ましましたが、その後も気持ちの良さだけが続いておりました。そんな状態の時に「フィクション」とタイトルが出て、アメリカの創作学部のお話が始まったので、それだけでもうおかしくておかしくて。さらにピューリッツァ賞を受賞した講師とか、「個人的な意見だけど」を口癖とする辛口の生徒とか、その設定と描き方がこれまたおかしくて、主人公の女の子が来ているTシャツがこれまたおかしくて、なんでしょう、ぼくは以前に小説作法の授業を受けていた経験があるのですが、あの授業の馬鹿馬鹿しさがとても滑稽に描かれていて、もうずっと笑いっぱなしでした。だって、「東海岸で身体障害者のフォークナー」ですよ、小説を書いて友達に見せたら「糖尿病でマラソンしている村上龍」って言われるようなものですよ。「ノンフィクション」の方も、大変面白くて、もうずっと興奮しっぱなしで、実はこの映画を観たのは去年なんですけれど、去年観た映画の中で一番面白かったかもしれません。

トッド・ソロンズという方は、ご存知の通り『ハピネス』の監督さんで、『ストーリーテリング』は第四作目の作品にあたります。処女作が『恐れと不安と憂鬱』、第二作目が『ウェルカム・トゥ・ドールハウス』、そして三作目が『ハピネス』になるのですが、前二作品は聞いたことありませんでした。処女作『恐れと不安と憂鬱』で自ら主演して、ウッディ・アレン気取りだとか、自意識丸出しとか、散々叩かれたソロンずさんは、泣きべそをかいて地元へ引きあげてしまい、以後五年間、映画を撮ることが出来なかったのですが、心機一転、1995年に『ウェルカム・トゥ・ドールハウス』を撮ったところ、サンダンス映画祭でグランプリを受賞、次いで『ハピネス』で一躍注目を浴びて、今ではすっかり売れっ子監督さんのようです。

それから、あまり取り上げられてはいませんが、このソロンズさん、結構な演劇青年らしく、『恐れと不安と憂鬱』はベケット、『ウェルカム・トゥ・ドールハウス』はイプセンの『人形の家』、『ハピネス』はチェーホフの『三人姉妹』に影響を受けて書いたとか。やっぱチェーホフか、今の時代。

それにしても、普通の家庭のお父さんとしてのジョン・グッドマンは強烈でした。でかい。