講談社の文庫情報誌『IN・POCKET』を読んでいたら、京極夏彦さんが最近文庫になった『絡新婦の理』の原稿を、MacOSXとInDesignを使用してPDFで入校した、という記事が掲載されていました。

京極夏彦さんの作品の場合、現在のOSでは使用できない漢字を多く使用しているため、そのような漢字を使用する場合は自分で作字するそうです。そのためこれまでは、京極さんがワープロでまず漢字を作字し、原稿を印刷会社に送り、同じ漢字を印刷会社でも同様に作字してから、植字、組版し、それを印刷してゲラを出力し、出版社を通して京極さんにゲラを送り、京極さんが校正をし・・という風に煩雑な作業がありました。それが、MacOSXでInDesignを使用した場合、原稿を書いて、作字、組版、校正等すべて作者自身が作者自身の手で行うことができるので、最終的なレイアウトを含む原稿が完成したら、PDFでファイルを出力して、印刷会社に持っていくだけです。

MacOSXは、ご存知のとおりファイルをPDFで出力できるという素晴らしい機能が搭載されていて、これだけでも僕としては感動的なのですが、InDesign等を使用すれば、さらに個人で書籍まで作れてしまうという、非常に実用的な記事でございました。InDesignというアプリケーションは使ったことがないのですが、以前から話のある『鉄割本』を作成するときにちょっくら使ってみたいな、と思いました。

『鉄割本』、作ることは出来るのでしょうが、問題は中身ですね。

本当の悪人って現実に存在するのですかねえ。などと最近考えておりまして、知人や友人に恵まれている僕としては、人間はみな心のどこかに優しさを持っているなどと愚かなことを思ってしまうのですが、毎日のニュースを見たり、犯罪史を読んだり、映画なんかを観ていると、笑ってしまうような悪人って出てくるじゃないですか。最近で言えば、池田小学校の宅間守みたいな。「むしゃくしゃしたから殺した」とか、平気で言ってる人。

自分の経験外のことや、理解不能なことを遮断するようなことは極力避けているつもりではありますが、それでもぼくのまわりのこの穏やかな世界と、ブラウン管や紙面、スクリーンを通して見る殺伐とした世界との間には、かなりの乖離がございます。映画や小説はフィクションだから良いとしても、ニュースやノンフィクションなどに関しては、現実に僕の生きている世の中で起こった出来事であるわけですから、よほど報道に偏向がない限り、宅間守のような人間は現実に存在するわけだし、畢竟そのような人間がぼくの身近に存在する可能性もあるということでございます。露見していないだけで。そのようなことは誰でもが感じていることなのでしょうが、ぼくにはその実感がないのです。そして、その実感のなさに危機感を抱いて生きております。

前置きが長くなりましたが、オーストリアの映画『ファニーゲーム』を観ました。湖畔の別荘に遊びに来た家族が、無軌道な若者二人に酷い目に遭わされるという作品でして、いわゆる「救いのない映画」です。ほとんど遊び半分で人を殺してしまう二人の若者の姿は、ひっじょーに不愉快で、怒りよりも悲しみを覚えます。

このような事件は現実的にも世界各国で起こっているわけで、日本でも書くのもおぞましいような若者による殺害事件が何度も報道されています。なんの理由もなしに人を殺してしまう殺人者は、映画の中だけでなく、現実の新聞の中、ニュースの中にも存在しているわけであります。

これ以上の幸せを望みませんから、そのような方々にはぼくの世界に現れて欲しくないと、切に願う次第であります。

■Without Sanctuary: Lynching Photograpgy in America

アメリカのリンチの歴史の写真展のWebSiteです。

掲載されているのは、そのほとんどが木に吊るされた黒人、いわゆる「奇妙な果実」の写真なのですが、ときおりそうでない写真なんかも混じっています。この写真なんかを見ると、かっこいいじゃんとか思ってしまいますが、これって多分、ドラマ『ルーツ』なんかにも出てきた、逃亡奴隷などを見つけ出して酷い目に遭わせて奴隷主に連れ戻す探偵でしょう。さらに、キャッスル・ケイトことエラ・ワシントンの写真なんかもありまして、そのような意味でも興味深い写真展です。

先日ある友人に、ビリー・ホリディの『奇妙な果実』のライブバージョンを聞かせてもらったばかりです。安易な感情は禁物ですが、このような写真を目の当たりにすると、やはりやるせない悲しみを感じます。

『阿弥陀堂だより』を観ました。

劇場に入ったらあらびっくり、じーさんばーさんばかりで、映画館がほとんど病院の待合室と化しておりました。以前に『ピンポン』を観に行ったときは映画館が東京モード学園みたいになっておりましたが、その時も今回も、共に浮いているぼくであります。

主人公は、妻が医師、夫が売れない小説家という一組の夫婦です。病気の妻の療養のために、夫の故郷である信州に帰ってきた夫婦が、阿弥陀堂を守るオウメさんや村の人々との交流の中で、お互いに自分を取り戻していくという、ムシズが走るようなお話なのですが、ぼく、甚く感動してしまいまして。

とにかくもう、登場人物のすべてが善良で、わらっちまうぐらいに素敵な村でして。悪人が一人も出てこないし、村人さんもみんな謙虚で、田舎というものはもっとドロンドロンとしているのではないですか、などと突っ込みを入れたくなりましたが、それでも感動しちまったのです。全編を通して随所に挿入される信州の季節もとても美しく、それだけでも観る価値はあるかもしれません。

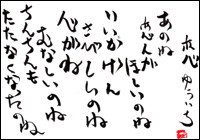

物語のキーパーソンでもあるオウメさんは、ほとんど妙好人然として描かれています。「有り難い、なむあみだぶつ」、「あさましい、なむあみだぶつ」、「弥陀の親さまがなむあみだぶつ」、「下さるお慈悲がなむあみだぶつ」、「出入りの息がなむあみだぶつ」、「夜があけてなむあみだぶつ」、「日がくれてなむあみだぶつ」

小西真奈美さんの演じる少女小百合が、オウメさんの話を聞いてまとめたコラムが映画のタイトルにもなっている「阿弥陀堂だより」です。夫妻は、村の広報誌でそのコラムに出会います。

<阿弥陀堂だより>

目先のことにとわられるなと世間では言われていますが、春になればナス、インゲン、キュウリなど、次から次へと苗を植え、水をやり、そういうふうに目先のことばかり考えていたら知らぬ間に九十六歳になっていました。目先しか見えなかったので、よそ見をして心配事を増やさなかったのがよかったのでしょうか。それが長寿のひけつかも知れません。

物語は、この<阿弥陀堂だより>を随所にちりばめながら、孝夫と美智子の夫婦を中心に、オウメさんや病気で声が出せなくなった少女小百合、孝夫の恩師である幸田夫妻などの関係の中で進行していきます。

『阿弥陀堂だより』には、ぼくが思うところの映画的なおもしろさはほとんどありませんでしたし、この種の都合のよい物語にも、正直辟易します。にもかかわらず感動してしまったのは、途中のオウメさんのこんなセリフのせいかもしれません。

わしゃあこの歳まで生きて来ると、いい話だけを聞きてえであります。たいていのせつねえ話は聞き飽きたもんでありますからなあ

まさしくこの映画、さらに原作である『阿弥陀堂だより』はいい話なのです。こんな話を、オウメさんは聞きたかったのではないでしょうか。

「阿弥陀堂だより」というタイトルを聞いたとき、もっと別の、南無阿弥陀仏を唱えて浄土を想い焦がれている人々の話を勝手に想像していました。実際には映画中に浄土教を意識するような科白はほとんどなかったので、オウメさんの浄土に対する態度が不鮮明だったのですが、原作を読んでみたところ、次のような阿弥陀堂だよりが載っていました。

<阿弥陀堂だより>

南無阿弥陀仏さえ唱えていりゃあ極楽浄土へ行けるだと子供の頃にお祖母さんから教わりましたがな、わしゃあ極楽浄土なんぞなくてもいいと思っているでありますよ。南無阿弥陀仏を唱えりゃあ、木だの草だの風だのになっちまった気がして、そういうもんとおなじに生かされているだと感じて、落ち着くでありますよ。だから死ぬのも安心で、ちっともおっかなくねえでありますよ

やっぱ妙好人だ。

夫婦が渓流で釣り上げた一匹のイワナを囲炉裏で焼いて食べ、その残りをお椀に入れて熱燗を注ぎ「骨酒だ」と言って飲むシーンがあるのですが、それが絵に描いたような幸せに映りまして。酒もうまそうだし、今どき囲炉裏のある家で、妻と二人で釣った魚を焼いて食べるって。おいおい、って感じでしょう。羨ましすぎる。

そのように幸せの映画であるにも関わらず、映画を観終えてぼくの心に残っていたのは、孝夫が感じていた惑いについてです。映画自体は最終的にはハッピーエンドですから、そこらへんのところはうやむやになっているというか、解消されている形になっているのですが、不惑を過ぎて尚惑いを感じる孝夫を見ていると、将来の自分を見ているようで、不安になります。

ぼくはまだまだ若いですし、孝夫の年齢の惑いをそのままリアルに実感することは出来ません。しかし、現在ぼくが感じているこの惑いも、年と共に消えていくだろうという漠然とした期待があるからこそ耐えられるわけで、この惑いが永遠に続くとなると、そこに残るのは人生に対する絶望だけです。ちょいと大げさではありますが。

あるいは現在のこの惑いも、いつかは別の惑いによって消え去る時が来るのかと思えば、それはそれで安心ではありますけれど、その後にまた別の惑いに苦しむことは必定であり、結局惑いが消えることはないわけです。

年齢にも関わらず未だ而立せず、にもかかわらず不惑を望むとは、身の程を知らぬとはこのことかもしれません。惑うこと自体を苦しみと考えなければよいのでしょうが、それも儘ならず、駅から自宅までの帰り道を、惑い、迷い、苦しみながら歩く日々でございます。いつかは不惑を迎えることを夢見て。

<阿弥陀堂だより>

お盆になると亡くなった人たちが阿弥陀堂にたくさんやってきます。迎え火を焚いてお迎えし、眠くなるまで話をします。話しているうちに、自分がこの世の者なのか、あの世の者なのか分からなくなります。もう少し若かった頃はこんなことはなかったのです。怖くはありません。夢のようで、このまま醒めなければいいと思ったりします。

『阿弥陀堂だより』にこんなシーンがありました。

入院している小百合の元に孝夫がお見舞いに訪れます。孝夫は、病室に置いてある本を手に取り、開きます。本は、プーシキンの詩集で、孝夫は「プーシキンいいよねえ」と言いながら、その一節を朗読します。

悲しい日にはこころをおだやかにたもちなさい。

きっとふたたびよろこびの日がおとずれるから。

このシーンを観たときにぼくが驚いたのは、ちょうど前日の夜中に、突然思い立ってプーシキンの『オネーギン』を本棚の奥底から引っ張り出して読んでいたからでした。単なる偶然の一致なのでしょうが、なんとなく嬉しくなりました。ささやかだけど、このような偶然はとても幸せな気持ちになります。単純でしょ。

プーシキンの『オネーギン』は、気難し屋の詩人と村の娘の恋の物語で、大好きな小説(本来は詩なのかな?)のひとつです。レイフ・ファインズの妹であるマーサ・ファインズによって映画化されています。タチヤーナ役のリヴ・タイラーが死ぬほど良くて、映画自体もとても素敵な映画です。タチヤーナが、レイフ・ファインズ演じるオネーギンに恋文を書くシーンは、何度観ても美しいのです。本当に感動したなあ。やっぱ告白はラブレターっしょ。ああ、もう一度観たくなってきた。

映画の中で朗読されたいた詩を、全編書き上げておきます。

日々のいのちの営みがときにあなたを欺いたとて

悲しみを、またいきどおりを抱いてはいけない。

悲しい日にはこころをおだやかにたもちなさい。

きっとふたたびよろこびの日がおとずれるから。

こころはいつもゆくすえのなかに生きる。

いまあるものはすずろにさびしい思いを呼ぶ。

ひとつの世のなべてのものはつかのまに流れ去る。

流れ去るものはやがてなつかしいものとなる。

夜中に読むと、とても心が安定します。そういう詩がとても好きです。

「やめようと百万回努力したが、そのたびに失敗した」

過去六十年間に百万回ということは、一日約四十五回努力したことになります。 と、つまらない計算をしてみたり。秋の夜って気怠いから。

ちなみに『江戸の性愛学』によると、日本では桓武天皇が四十人の側室に五十人の子供、嵯峨天皇は二十九人の側室に八十人以上の子供、醍醐天皇は十四人の側室に三十六人を生ませたということであります。天皇家、なかなかやるじゃん。

最近、わたくしどうも恋に恋い焦がれているらしく、気がついたら大学生の頃によく聞いていた小沢健二の『ラブリー』なんかを口ずさんでいて、奥村君にぶっとばされたりしております。それでも懲りずに、レンタルCD屋さんに行って、小沢健二、略してオザケンのジャケットの色あせた『LIFE』なんかを借りて、バイクに乗るときは常に聞きながら大声で歌っていたりして、信号待ちなどでは注目の的でございます。

やはり冬はオザケンに限りますね!と書こうと思ったのですが、奥村君にさらにぶっとばされて顔がボコンボコンになるのは嫌だし、勉蔵君に唾を吐きかけられるのもいやなので、多くは書きません。でも、音楽を聞くこwu[xANBACオp

ここ数年、音楽から遠ざかった生活をしているために、音楽が恋しくなっても数年前の音楽しか聞くことができません。あー、音楽に満ちた生活を送りたい。

自費で購入している数少ない雑誌のうちの一冊、『本とコンピュータ』の2002年秋号を購入しました。

この雑誌は、四冊の雑誌が一冊になっているというとても素敵な雑誌で、しかもそのすべてが興味深く、面白い特集を組んでいます。

ほとんど一冊まるごと面白いのですが、その中でも特に良かったのが『Bocom!』で宮下志朗さんが訳したミシェル・トゥルニエの『イデーの鏡(The Mirror of Ideas)』の抄訳です。

ミシェル・トゥルニエという作家は、ノーベル賞を取ると言われているほど著名な作家らしいのですが、今回初めて知りました。『イデーの鏡』は、対立する概念(「男と女」「塩と砂糖」「愛情と友情」など)を題材とした短いエッセー集で、今回訳されているのはその内の三編、「文化と文明」「快楽と喜び」「話されたことばと書かれたことば」で、ページにしたら五ページほどの短い訳なのですが、とても面白かったです。

ラブレターを書く場合でもいいし、冒険小説を書く場合でもいい。なにかを書いている人間とは、孤独な読み手に訴えかけている孤独な存在なのである。これとは逆に、なにかを話している人間は、聞き手を必要とする。なぜならば、孤独な話し手は少しおかしいのだから。

訳されているエッセイのうちのひとつ、「話されたことばと書かれたことば」はこんな書き出しで始まり、話されたことば(パロール)と、書かれたことば(エクリチュール)の関係についての説明が滔々と続きます。パロールは生きていて、エクリチュールは死んでいる、エクリチュールが生きるためにはパロールが必要になる、はじめにパロールが誕生し、数千年あとにエクリチュールが生まれた、エクリチュールはパロールから生まれた、「偉大なる作家とは、その著作のひとつを聞いたとたんに、ああこれがあの人の声だと分かるような存在をいう」....

こんな感じでエッセイはどんどん続きます。そして最後はルイ・ラヴェルのこんな引用で終了します。

人間が話すことばは、動物の無言から、

神の沈黙に至る途中にある。

『イデーの鏡』、すげー読みてー!!誰か訳せ、バカ!

『マンガ★ホンコ』の「9-11とアメリカン・コミックス」という特集もなかなか興味深かったのですが、長くなりそうなのでまた今度。

ぼくはおんぴーちゃんというバンドでドラムを叩かせていただいておりますが、このおんぴーちゃんというバンド、とにかく演奏に覇気がございません。ちょっと気を抜くと、ダブだかなんだか知らないけどスカスカなベースラインなんかを弾き出す輩がおりまして、弾きながら小さい声でタイトにタイトになどと呟いております。そのような時にはドカドカバタバタズタズタドコドコとドラムを叩き、音の隙間を完全に強引に埋めてしまうのが僕の使命なのでございます。

今にして思うと、『イノイノ』と言う曲を初めてやったときに、シンバルとかはあまり入れないで、ただひたすらリズムを刻んでいて欲しいなどと言われたような記憶がなきにしもあらずなのですが、なんつーか、一言で言えば、知るかって感じ?ドカドカバタバタズタズタドコドコと心ゆくまでドラムを叩かせていただいております。嫌なことがあったときとか、特に叩きますよ、余計なシンバルとか。曲のイメージなんて関係ないもの。特に最近は悪いことが続いているので、今度のライブなんかでは音の隙間が一切存在しないような、そんなドラムを叩かせて頂きたいと、このように思うわけであります。ただし、早い曲は駄目です。体力が追いつかないので、ドカドカバタバタズタズタドコドコと叩くことができません。ゆっくりの曲で、ドカドカバタバタズタズタドコドコと叩かせていただきます。

それで、そんなおんぴーちゃんのライブがDoorsの19日公演終了後に行われるらしいのです。鉄割ナイトクルージングパーティーで。皆さま、是非とも来てください。さらにCDなんかも相当残っているそうです。詳しくは桜庭勉蔵君のオフィシャルサイトへ。

先日、某友人宅に招かれ、『地獄の黙示録ー完全版』を大きなプロジェクターで観ました。それが大層面白かったので、別の友人にその話をしたところ、その友人もちょうど『地獄の黙示録ー完全版』のDVDを買ったところだと言うことで、朝方までその友人の家でお酒を飲みながらDVDを流しっぱなしにして、エロトークで盛り上がりました。

「完全版」は、オリジナル版でカットされていたシーンを追加したもので、それらのシーンはコッポラが不要と判断してカットしたわけですから、蛇足ということになるのでしょうが、それらのシーンの中には重要なものもいくつかあって、たとえばキャストが不満でカットされたというフランス人の領主のシーンなどは、それがあるのとないのとでは映画の印象が変わってしまうような、そこまでは言わなくともそれに近いぐらい重要なシーンなのではないか、などと個人的には思ってしまったりして。

それで、こんなページがあるのですが

このサイトは、『地獄の黙示録』に関するいろいろなエピソードを紹介しています。

「サム・ボトムズが本物のドラッグを服用させられた」とか、デニス・ホッパーが「朝から晩まで麻薬漬けで台詞をまるで憶えていなかった」とか、丸々と太ったマーロン・ブランドが演じるカーツ大佐の設定を「女を何人もはべらせ、マンゴの喰い過ぎで太ったんだ」ということにしようとしたところ、でぶを気にしていたマーロン・ブランドがそれを拒否したとか、当初主役のウイラードを演じる予定だったハーベイ・カイテルが、七年間拘束の契約書を突きつけられて、主役の座を降りたとか。コッポラが、どれだけ自分勝手に苦しんでいたかとか。

原作というか元ネタというか、ジョセフ・コンラッドの小説『闇の奥』は未読なので、暇を見つけて読んでみましょう。

『レス・ザン・ゼロ』に続くブレット・イーストン・エリスの第二作目、『ルールズ・オブ・アトラクション』が映画化されました。これで『レス・ザン・ゼロ』から『アメリカン・サイコ』までの初期の三作品は全部映画化されたことになるのかしら。

相当に楽しみなのですが、ここやここやここ辺りののレビューを観ると、かなり評価が低く、不安になってしまいます。まあ、でもねえ、映画ばかりは自分の目で観てみないとなんとも言えませんから。

最近思うところあって80年代のアメリカ文学をランダムに読んでいるのですが、ださいださいと思っていた80年代アメリカ文学も、改めて読んでみるとなかなか面白くて、マジソン・スマートベルの『ゼロ・デシ・ベル』なんか、以前に読んだときは、音響技師がバーでテープレコーダを回して自分とまわりの音を録音し続けるという設定がとても陳腐でつまらなく感じたのですが、今読むとそれが逆に面白くて、設定もストーリーも語られている内容も、全部新鮮に感じてしまいました。バタ臭さは残るけど。

いわゆる「あらかじめ失われた世代」の作家は、日本で言えば明治以後の日本文学の黎明期が過ぎた頃に登場して、明治後期から大正にかけて活躍したおぼっちゃん小説家たちみたいな感じで、ぼくの中でイメージがとても悪いのですが(『アメリカン・サイコ』なんか、完全にギャグとしか思えないし)、それはもしかしたらぼくが思いっきりその時代を体感した世代だからかもしれません。今ちょっくら離れたところからそれらの作品を読んでみると、以前とは全然違う印象を受けますもの。

で、『ルールズ・オブ・アトラクション』ですが、日本でいつ公開されるのか、あるいは公開自体がされるのか、さっぱりわかりませんが、とりあえずポスターがかわいいのです。

お馬鹿ちん揃いの鉄割のメンバーの中で、唯一の碩学である制作スタッフの藤井君がぼくよりもずーっと年下であることが判明してショックを受けております。

藤井君は、見た目はとても若いのですが、随分としっかりとしているし、本もぼくの100倍ぐらい読んでいるし、いろいろと造詣も深いので、勝手に自分と同世代だろうなどと推測し、同世代である友人がこれほどまでに明晰であるのに、僕はと言えばなどと落ち込んだりもしたのですが、相当に年下であることが判明してみると、もうどうでもいいやというか、人間努力しても駄目なものは駄目なのね、などと諦観してしまう次第でございます。

先日もお酒を飲みながらお話ししていた折、話題が妖怪のことになりまして、年少のころにゲゲゲの鬼太郎にはまっていた身としては、程を知らずにあたかも妖怪博士のように振る舞ってしまったのですが、藤井君は『今昔物語』などから妖怪を引用し、さらに聞けば『宇治拾遺物語』などにも通じているらしく、とても面白いお話を聞かせていただきました。虚栄心と申しますか、ついついぼくも今昔物語を通読しているようなことを申してしまいましたが、実は水木しげるの漫画でしか読んだことがありましぇん。うふふ。あまり深い話になるとボロが出てしまうので、ぼくの創作である妖怪ケツ洗い(温泉でケツを洗っている妖怪)のお話をしてお茶を濁しました。

そんな藤井君をはじめとして、鉄割のスタッフの方々は、皆さん個性豊かでとても素敵な人ばかりです。人見知りのぼくとしては、目が合っても舌打ちをして睨めつけることぐらいしかできませんが、鉄割は彼ら彼女らの好意がなければ存続することができないし、ぼくたちが本番前にのんべんだらりんと寛ぐことが出来るのも、偏にお手伝いさんたちのおかげでございます。今後とも、よろしくお願いします。

皆さんも鉄割のお手伝いさんになって、鉄割の御友達になりませんか。本番当日の御手伝い、ちらし配り、制作、どのようなことでも結構ですので、手伝ってやっても良いという方がいらっしゃいましたら、iron@tetsuwari.comまで御一報ください。

一緒にお酒でも飲みながら、妖怪の話しでも致しましょう。

2500年前に建設され、BC48年頃に火災によって崩壊したエジプトのアレキサンドリアの大図書館が、1700年を経て再オープンするそうです。再び世界最大級の図書館として。

■Library reopens 1,700 years on

アレキサンドリアの大図書館は、ベルガモンの図書館、ケルススの図書館とともに世界三大図書館として知られております。アレキサンドリアが70万巻、ベルガモンが20万巻、ケルススが12万巻(諸説あり)を所蔵していたと言われますが、アレキサンドリアの場合は、ほとんど略奪に近い形で書物を奪ったりもして、内容を問わずにとにかく片っ端から書物(巻物)を所蔵していたようです。残念ながらその所蔵のほとんどは火災によって焼失してしまいましたが、放っておいても歴史に残るような名作は良いとしても、当時の「名作ではない」作品群、とりあえず収めていたような、当時の知識人にとってはどうでもよかったであろう書物群が失われたことが残念でなりません。

今に生きるぼくたちにとって重要なのは、というか読みたいのは、「名作」ではなくて、むしろ「名作ではない」書物なのですから。

ところで、歴史に疎いぼくは、当時の図書館に納められていた書物がどのような体裁を取っていたのかさっぱり知らずに、勝手にギャートルズに出てくるような粘土板に書かれたものを想像していたのですが、アレキサンドリアをはじめとした当時の図書館が所蔵していた書物は、パピルスに書かれたものと、羊皮紙に書かれていたものが混在していたそうです。

それにしても、口承から始まった人類の情報の伝達手段は、数千年を経て文字の発明と共に「書く」という方法に進化して、そのまま三千年近くその形態が続いていたのに、ここに来て「書く」以外に「打つ」という伝達方法が登場しました。これまで、「書かれた蔵書」を保管するという役割(だけじゃないけど)を担っていた図書館という建物は、今後どのように変化していくのでしょう。ちょっと楽しみ。

以前の日記でもちょぴっと触れましたが、エラトステネスはアレキサンドリア大図書館の館長を務めていたのですよ。丘の上の阿呆。

京極夏彦の『鉄鼠の檻』読了。

またまた最高!京極最高!などと手放しで褒めてしまいますが、面白いものは仕方がありません。

今回の舞台は『姑獲鳥の夏』にも登場した箱根山中の旅館仙石楼から始まり、経歴の不明な禅寺へと移行していきます。いややや、もうわくわくしっ放しでしたよ。

個人的には、これまでの京極堂シリーズの中で一番推理小説っぽいのではないか、などと思っております。ストーリーは、取り立てて怪異な出来事が起こるわけでもなく、ふつーに殺人が行われて、その犯人と殺害の理由を突き止める、という、まことにシンプルなものでございます。前作の『狂骨の夢』では。その語りの上手さ(それがどれだけ上手いのか、最後まで気づきませんでしたが)にびっくりさせられましたが、今回は説明の上手さに感動しました。登場人物に説明するというお決まりの形式で禅の歴史が説明されていくわけですが、これがとても分かりやすい。下手な禅の本を読むよりも、よほど理解できました。もちろん、禅のうわっつらのさらにうわっつらの部分程度ですが。

禅宗と一口に言っても、もともとは仏教の分派のひとつであり、禅宗自体も時代と共に分派しています。分派している以上、各々の宗派それぞれに異なる教義を持ち、異なる修業を行います。『鉄鼠の檻』では、釈迦が金毘羅華を指さしたところから始まり、菩提達磨によって現在の禅宗の基礎が固まり、北宗禅と南宗禅に分かれ、南宗禅がさらに青原系と南嶽系に、南嶽系が為仰宗と臨済宗、青原宗が雲門宗と法眼宗、曹洞宗に分かれていく歴史をわかりやすく説明しています。さらに、それらの宗派の相違、例えば曹洞宗は只管打坐、臨済宗は公案、いわゆる禅問答を良しとする、などということにも言及し、しかもそれらのことがすべて物語に関連しています。京極堂や物語に登場する禅僧は、滔々とそれらの歴史と概要を、登場人物に、延いては読者へと説明します。これがすごく面白い。

たとえば、禅には「魔境」と呼ばれる境涯あります。ひたすらに坐禅を行っていると、突然悟りに似た感覚に落ちることがあるそうです。世界と己が一体になったような感覚。目の前に神や悪魔が現れる感覚。次から次へと不思議な言葉が、今まで考えたこともないような真理が次々と湧いてくる感覚。これは一見悟りであると錯覚しがちであるが、それは悟りではなく、「魔境」であると云います。

「幻覚ですか。仏さんが見えても?」

「そんなモノは幻だよ。一部の新興宗教なんかで、修業中に仏様を感得したとか解脱したとか云って騒いでいる連中がいるが、そんなモノを見て喜んでいるような者は救いがたい大馬鹿なんだよ、益田君」

「大馬鹿ーですか」

「大馬鹿だ。そんなモノは皆、物理的な、或は生物学的な説明のつけられる、所謂生理現象に過ぎない。科学的思考を以て解決できる以上、それは神秘ではあり得ないし、悟りとは神秘的なものですらない。だから禅では、そう云う状態になった時は、それを当たり前のこととして受け流せと、そう云われる」

(以前にちょっとだけ取り上げた山折哲雄さんの『神秘体験』や、禅とドラッグの関係を書いた『ZigZagZen』なんかのこともちょっと書きたいのですが、長くなりそうなのでまた今度)

ちょっと肩透かしだったのは、言葉で憑き物を落とす京極堂と、不立文字の禅僧の対決が、あまりぱっとしなかったといいますか、いつもの憑き物落としと同じじゃんと感じてしまったところです。あれほどまでに「禅に言葉は通用しない」といって事件に関係するのを拒んでいたのですから、もう少しね、なんか禅そのものをひっくり返すとまでは言わなくても、言葉を使っているのに言葉を使っていないような、そんな憑き物落としを期待していたのですけど。それから、赤い子供・・・。

そちらはまあ、少しはお解りじゃな。ただそう言葉にされてしまうと、矢張り違うとしか云いようがないが、もしかしたらお解りなのかもしれん。いずれにしてもこの臨済大悟のくだりにゃ一切の説明は無用だ。否、凡ての禅の公案に説明は不要なんですわい。意味づけは蛇足、言葉は無用だ。言葉に溺れ知識に振り回されるは黒漫漫地なりきですな

ところで、物語の冒頭でキーとなる「禅僧の脳波測定」を行おうという試みは、史実として実際にあったことでして、『鉄鼠の檻』では結局行われませんでしたが、史実では1955年に、東京大学の笠松章と平井富雄という二人の精神医学博士によって、東京の青松寺で実際に行われています。この時の結果に関しては、おおむね物語の中で京極堂が予測しているのと同じ結果が出たようです。

以前の作品でも、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』と比較がされがちであった京極堂シリーズですが、この『鉄鼠の檻』ではよりいっそう物語に『薔薇の名前』的な要素が増しています。『薔薇の名前』との物語の類似も何点か指摘されています。ぼくは匹敵する面白さだと思ってしまうのですが、まだまだ甘いですか。

我に正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相、微妙の法門あり。教外別伝、不立文字、摩訶迦葉に付嘱す(拈華微笑)

三ヶ月で約三冊というのが読書の量として多いのか少ないのかは分かりませんけど、このレポートを見る限りでは、人々の読書離れはそれほど急激に進行しているわけではなさそうです。むしろ増えているし。人々の、とりわけ若者の本離れが懸念されている昨今ではありますが、このレポートを見る限り、 それほどでもないみたいですね。

今季号の『本とコンピュータ』の雑誌内雑誌『書物再定義』でも、「人はなぜ、本を読まなくなったのか?」という特集を行っています。その中で粉川哲男氏、関川夏央氏、加藤典洋氏による『新しい読書の習慣はうまれるか?』という座談会が収録されているのですが、お約束通りに最近の学生が如何に本を読まなくなったかの説明から始まり、それではどうして若者は本を読まなくなったのか、そして本に変わる情報媒体があるとしたら、それは一体なんなのかを座談しています。関川夏央氏は、授業で学生のほとんどが石川啄木の歌を知らないことに言及して、以下のように述べています。

歌を知らないから、まず「東海の小島の磯の白砂に」を教えなくければならない。これは衝撃だったな。べつにかれらがバカになっているわけじゃなく、知識とか愛着の対象が、私たちとはぜんぜん違うということに、おそまきながら気づいたわけです。

人が本を読まなくなったことを危惧するする人は大勢いますが、上記のサイトを観るかぎり本離れはそれほどでもなさそうだし、たとえ本離れしたとしても、それは関川さんが言うように、人々が本に替わって別の何かに情報の媒介物を発見したからなのでしょう。時代を顧みずに「最近の若者は本を読まない」と嘆いているご老体たちにはそんなことはわからないでしょうけど。

ちなみに鉄割の中では、読書をする人はすげー本を読みますが、しない人は人生で読んだ本が二冊とか、それぐらいの隔たりがございます。

そんで公演本番でございます。昼の回は14時開演なのですが、自宅で気がつくと13時でございました。即効で着替えてお気に入りのバイクにまたがり、黒塗りベンツもパトカーもなんのその、中指立てて信号無視をぶちかまし、13時45分にDoorsに到着。息急き切って楽屋に駆け込み、どうにか間に合いました。

今までは、舞台上であろうとおかしいときには普通に笑うことにしていたのですが、今回はセリフのやり取りがある演目がさほどないので、おかしいことがあっても、ちょいと耐えてみましょうかと思っておりました。しかし、ブースから聞こえてきた操さんの「ビリー・ジョエル」の一言には耐えることができず、やはり笑ってしまいました。

今回の公演では、稽古の段階から毎日のように酒を飲み続け、日々へべれけになっておりました。ライブのあとのパーティーでも差し入れで頂いたシャンパンをラッパ飲み致しまして、ほとんど記憶がありましぇーん。微かに、内倉君と中島君の喧嘩の仲裁をした記憶があるのですが、そこらへんも定かではございません。あと、誰かに呆れ目で見つめられた記憶がございます。あの目は恐かった。

翌日、家で目を覚ますと、びりびりになった一万円札が財布の中に入っていたり、ゲロを吐いたのでございましょうか、ズボンに不思議な汚れが付着していたり、見知らぬタクシーの領収書のチケットを握りしめていたり、髪の毛が天然七三分になっていたり。

セリフ下さい。

■全米一の「幽霊の街」 霊きゅう車のツアーも

■America chooses its 'most haunted city'; Savannah wins ghoulish gold

このような心霊スポットというものがぼくは大好きで、ツアーとかになってしまうとちょっぴり興ざめですが、明らかに嘘臭い伝説とかが伝わっている場所とかに行くと、わくわくぞくぞくしてしまいます。うそくせーと心で思いつつも。

こんなサイトなんかを拝見すると、近所にも随分と神霊スポットがあるのだななどと感心してしまいます。ぼくが普段真夜中とかにジョギングをしている石神井公園なんかも心霊スポットになっております。そういわれてみると、池に女の人が浮かんでいたような気がしてきました。京極堂であれば、「幽霊が出るから心霊スポットになるわけではない。人がそこを心霊スポットと呼ぶから幽霊がでるのだ。」などと言うかしら。

ところで、上記の記事内の「米超心理学研究所」が非常に気になります。ようするに、科学では説明のつかない現象を心理学的に解明しましょ、という非営利団体らしく、きちんとした研究機関のようですが、「超心理学」という言葉、初めて聞きました。超がつくとバカっぽくないですか?

『阿弥陀堂だより』つながりで『雨上がる』を観ました。

ううむ、この種の邦画は大嫌いだったはずなのですが、やたらと面白く感じてしまうのは年取ったからでしょうか。それとも心が寂しいからでしょうか。寺尾聰と宮崎美子の演じる夫婦がかわいらしすぎて、口を開けて映画に見入ってしまいました。三船史郎の殿様が、下手くそすぎて素晴らしかった。見習おうと思いました。

黒澤明監督の覚え書きより

これは、主人公とその妻のドラマである。まず、その二人の関係をじっくりと描かねばならない。夫の愛に生きている妻は、そのままの生活で満足している。しかし夫は、貧しい生活が妻を不幸にしていると思っている。もっと出世してもっと楽な生活を送らせようと齷齪している。妻は、そんな夫を見ているのがつらくて、悲しいのに、夫には妻の心がわからない。

時−享保、戦国時代が終わり、次にその反動として奢侈逸楽を追う元禄時代になる。そして、それに飽きそれを遠ざけて、質実尚武を尊ぶ享保時代が来る。これは、その時代の話である。

見終って、晴々とした気持ちになる様な作品にすること。

ぼくの人生もそろそろ雨が上がってもいいのではないか、などと思いつつ、享保の時代に思いをはせます。

つーか、どうせ降るなら土砂降りに。

今更ですが、『坊ちゃんの時代』を読みました。

『坊ちゃんの時代』は、夏目漱石がロンドン留学から帰国して小説を書き始めた明治37年6月から始まり、修禅寺の大患から一時的に回復し、桜吹雪の神田川沿いを歩く明治44年4月までの7年間を、漱石のほか森鴎外、石川啄木、幸徳秋水などの視点から明治という時代を描いた作品です。日本史の中でもとりわけ特異な時代である明治を、関川夏生さんと谷川ジローさんがとてもいい感じに描き上げています。以前の雑記でもとりあげた高橋源一郎さんの『日本文学盛衰史』は、この漫画に着想を得て書かれたそうです。

今年の始めから中頃にかけて読んだ明治に関する書籍の中で、印象に残る作品が3冊あります。田山花袋の『東京の三十年』、松山巌の『世紀末の一年』、そして上で挙げた『坊ちゃんの時代』です。偶然ですが、『東京の三十年』は明治の始めから明治40年ぐらいまでを、『世紀末の日本』は1900年、つまり明治33年の一年間を(ただし、その前後の年代も参照として多く取り上げています)、『坊ちゃんの時代』は明治37から明治天皇崩御直前の明治44年までを描いています。要するにこの三冊で、明治という時代を一応は通読できるわけです。もちろん、三冊とも描く対象と視点が異なりますから、この三冊を読んで明治という時代が完全に理解できるというわけではありませんが、視点が異なるからこそ見えてくるものもございます。

どうしてこんなにも明治という時代に魅かれるのか、自分でもいまいちよく分からないのですが、明治という時代が、世界でも類を見ない「文化の転換」を行った時代であり、そのような動乱の時代に生きた人々の思考や行動に興味があるのかもしれません。文明開化という西欧化の波に呑まれそうになりながらも、その波を日本文化へと融合しようとした彼の人たちの生き方は、ぼくにとってまさしく理想ですもの。

漱石は西欧を嫌いながらも英語教師に従事し、啄木は女遊びに精を出しつつ借金を重ね、鴎外は愛するドイツ女性との決別の苦しみを生涯胸に秘め、幸徳秋水は抗することのできない己の運命を潔く受け入れ、凛冽たり近代なお生彩あり明治人は、己の苦悩に煩悶しながらも懸命に生きております。

ところで、『世紀末の一年』を書いた松山巌という方は、実はぼくの人生の中でもっとも好きな作家(あるいは評論家)と言っても良いぐらいの御仁でして、彼の書く小説(二作しかありませんが)、評論、エッセイ、すべてが素晴らしくて、読むたびに感じるところがあります。

小説『日光』などは、初めて読んだときの衝撃と興奮をいまだに明確に覚えております。読みながら手に汗を書いたのは、あの小説ぐらいじゃないのかな。あまりにも好きすぎて、誰にも教えたくないのです。あまりにも好きすぎて、誰にも読んで欲しくないのです。

ああ、好きなことだけして、小さくなって、懐手をして暮らせんものか。

知人に『阿弥陀堂だより』のチケットを頂いたので、素敵なお友達を誘ってまた観に行っちゃいました。

ところで、先日ぼくのある友人がこの『阿弥陀堂だより』を観に行って爆睡したという話を聞き、とても羨ましく思いました。映画を観ながら眠るのは、まさしく至福です。不思議なものでして、良い映画を観ながら眠ると、耳に入ってくる音やセリフや音楽が不思議に作用して、とても心地の良い夢を見ることでできます。貧乏性のぼくは、映画館に行くとついつい眠らないように頑張ってしまいますが、睡魔を堪えて映画を観るよりも、眠いときには眠ってしまったほうが、映画で味わうよりももっと素敵な夢を見ることができるものです。『阿弥陀堂だより』は、そういう意味でとても眠りに向いている映画だと思います。

ある友人のご両親は、大好きなオペラの舞台の一番良い席をリザーブして、オペラに耳を傾けながらぐっすりと眠ることを年に数回の贅沢としているそうです。物知り顔でワインを飲みながらオペラを聞いているおばさんなんかより、よほど素敵な贅沢でしょ。

今度は眠るためだけに『阿弥陀堂だより』を観に行こうかしら。

好きな方にメールを送って返事が来ないというのは辛いものです。ぼくにもそのような経験はありますから、気持ちは分かるのですが、先日ある友人が恋い焦がれている女性にメールを送ったところ、一向に返事が返って来ず、明日まで待てと言うぼくたちの意見を全く聞かずに、携帯電話を片手に道路で転がり回って煩悶しておりました。

メールを送って一時間やそこらで返事が来ないからといって、そこまで苦しまなくても良いのではないかなどと慰めはしたものの、「ぼくはもう鉄割をやめます」などと軽々しく口にするメガネを見ていると、不甲斐のない自分を見ているようで心苦しくも憤慨してしまい、脳天踵落としなどを食らわせて地面に口づけをさせてみましたが、それでもなお「ぼくちんはあの女性(ひと)じゃないと結婚しないもん!」などとメガネをずらして涙声の友人を見ていると、ついつい情け心が湧いてしまい、「ならば行け。道は己の前にある」と励ましてはみたものの、片や令嬢、片やメガネ、この世界に愛の形は多々あれど、かなわぬ恋も数知れず、せめて愛の詩を口にするだけの勇気があれば事が進むこともありましょうが、ただ遠くで見つめていたい、サインが欲しい、ファンクラブを作りたいなどとほざいているメガネに希望はないのではないか、などと危惧している次第であります。

そんな高村君にオスマントルコの思想家ターピュンコ・ラムウコの言葉を捧げます。

愛は確かに眼鏡を曇らせる。しかし、その曇った眼鏡を外してみなさい。あなたの両目は、眼鏡を必要としないほどに視力が回復しているから。

四の五の言わず、頑張って欲しいものです。

多摩公演関係で盛り上がっているところも申し訳ありません、『萌の朱雀』を観ました。

期待をせずに映画を観ると、時としてこのような素晴らしい映画に出会うことがあります。と書こうと思っていたら、この映画、鉄割の映画通の方々には酷評の嵐でした。悲しいです。

物語は、奈良の西吉野村の住むある家族の離散を描いたものです。キャストは父親役以外はすべて実際に西吉野村に住んでいる村人たちで、この映画を撮影するにあたり、監督とスタッフは村の空き家に住み込み、時間をかけて村の人々と交流を重ねたそうです。劇中、セリフはとても少なく、音楽もほとんど入りません。美しい吉野の自然と、村人たちの自然な振る舞いが、観ていてとても心地よくて。酷評していた皆さま方にもう一度観て欲しい。前知識を全部なくして。ぼくの気持ちで観て下さい。

監督は、河瀬直美さんという若い方で、27歳の時に『萌の朱雀』でカンヌ映画祭新人賞を受賞しています。その後も『杣人物語』、『万華鏡』、『火垂』などを発表し続け、現在は『沙羅双樹』を撮影中だそうです。

河瀬直美さんの撮る作品は、一貫して奈良が舞台となっています。奈良好きのぼくにはそれだけでもたまりません。っていうか、それだけでメガネが曇ってしまい、素晴らしい映画だと思ってしまいます。『火垂』はストリッパーと天涯孤独の青年の恋愛物語。『沙羅双樹』は少年犯罪をテーマとしているそうです。『火垂』もビデオになっているらしいので、早速観てみましょう。

“東大寺二月堂の修二会(お水取り)の業が終わると、春が来る。” 厳しい冬に耐えながら、やがて来る春を待ちわびて、この地に暮らす人々はそう言い伝えてきた。

『火垂』より

久しぶりに誰にも会わない日曜日でした。

春には春の、夏には夏の、秋には秋の散歩の楽しさがございます。

今の時期は、紅葉の美しさまであと一歩、秋の深さまであと一歩、といった感じの季節の隙でして、歩いているとなにげに妙趣を感じたりします。

秋来ぬと

目にはさやかに

見えねども

風のおとにぞ

おどろかれぬる

などと藤原敏行なぞは詠んでおりますが、季節の変化は目には見えないのに、風の音に秋を感じる、それこそまさに今の時期でございます。散歩をしていると、ふっ、とこれからやってくる秋の深さの香りがすることがあります。せち辛い世の中、せめてに四季の香りだけでも忘れずに楽しみたいものでございます。

けれども、散歩をしていて一番楽しいのは

相変わらずいつも一緒にいる彼らに会うことです。いつも仲が良くて、羨ましい限りです。

これから寒い冬が待っております。冬の散歩もまた楽しみでございます。

お友達と韓国料理屋に行きました。

マッコリというお酒を飲んで泥酔したのですが、まんこがもっこりを略してマッコリなのかしら、オツな名前だな、などと心の中で思っておりましたが、口には出しませんでした。大人ですから。

それにしても、幼少の頃よりちんこがぽんとか、まんこがきゅーとか、うんこがぴーとか、そんなことばかり考えて生きてきたので、大人になったからといっていきなり株価のこととか政治のこととかを考えろと言われても、それは無理というものです。

「ま」とくればまんこ、「ち」とくればちんこ、「う」とくればうんこ、これがぼくの人生哲学です。

そんなわけで、よりよく生きるために日々を精進している次第でございます。

一ヶ月以上前にAmazonに注文していたAdrian Tomineの『Summer Blonde』がようやく到着いたしました。時間かかり過ぎだけど、うれしー。

そんでAmazonに、ユーズドストアという古本売買コーナーが追加されております。なんでも、Amazonで取り扱っている商品と同じものであれば、出品することができるそうで。少し前に本家Amazon.comでちょこっと騒ぎになっていたけど、これは便利です。古本屋に売るよりも、数十倍の値段で売れるし。買い手が付けばの話ですが。

ちなみに今回購入した『Summer Blonde』は1722円で売れるそうです。ぜってー売らねーけど。